en

names in breadcrumbs

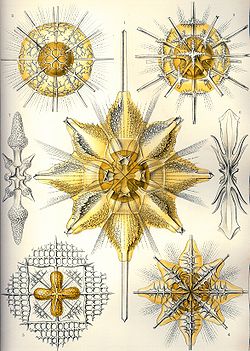

Acantharea és una classe de protozous planctònics marins pertanyents a la superclasse Actinopoda, subfílum Sarcodina, fílum Radiolaria caracteritzats per la presència d'un esquelet compost de cristalls de sulfat d'estronci, que no fossilitzen i generalment compost per vint espines radials i deu diametrals, més o menys unides en el centre cel·lular; una escorça extracelular (calitja) i una bola interior (membrana) sovint recobreixen de forma íntima la massa cel·lular central.

Acantharea és una classe de protozous planctònics marins pertanyents a la superclasse Actinopoda, subfílum Sarcodina, fílum Radiolaria caracteritzats per la presència d'un esquelet compost de cristalls de sulfat d'estronci, que no fossilitzen i generalment compost per vint espines radials i deu diametrals, més o menys unides en el centre cel·lular; una escorça extracelular (calitja) i una bola interior (membrana) sovint recobreixen de forma íntima la massa cel·lular central.

Kolconóżki (Acantharia) – rząd pierwotniaków należących do podgromady promienionóżek. Posiadają ok. 20 dość długich igieł, które rozchodzą się promieniście ze środka komórki, wyrastając z niej na zewnątrz. Igły u niektórych z nich zbudowane są z siarczanu strontu, u innych – z krzemianu wapnia i glinu.

Acantharia wytwarza jednojądrowe wiciowe gamety z wyglądu podobne do takich, jakie występują u otwornic.

Unoszą się w toni wodnej dzięki możliwości zwiększania lub zmniejszania powierzchni komórki, dzięki działaniu kurczliwych włókienek cytoplazmatycznych. Są składową częścią morskiego planktonu.

Kolconóżki (Acantharia) – rząd pierwotniaków należących do podgromady promienionóżek. Posiadają ok. 20 dość długich igieł, które rozchodzą się promieniście ze środka komórki, wyrastając z niej na zewnątrz. Igły u niektórych z nich zbudowane są z siarczanu strontu, u innych – z krzemianu wapnia i glinu.

Acantharia wytwarza jednojądrowe wiciowe gamety z wyglądu podobne do takich, jakie występują u otwornic.

Unoszą się w toni wodnej dzięki możliwości zwiększania lub zmniejszania powierzchni komórki, dzięki działaniu kurczliwych włókienek cytoplazmatycznych. Są składową częścią morskiego planktonu.

Аканта́рии[1] (лат. Acantharia) — гетеротрофные протисты с аксоподиями, представители морского планктона.

Крупные (до миллиметра и более) клетки радиально симметричные, с ярко окрашенной центральной зоной цитоплазмы и со светопреломляющими иглами. Все представители обладают внутриклеточным скелетом из сульфата стронция. Скелет включает 20 элементов, взаиморасположение которых строго упорядочено. На дистальных концах спикул скелета растянут внеклеточный покров.

Населяют пелагиаль океана, обитатели преимущественно тропической зоны, в высокие широты проникают единичные виды. Различается около 150 видов[1].

Питаются микропланктоном. У большинства видов имеются внутриклеточные симбиотические микроводоросли.

При размножении образуют жгутиконосные клетки (зооспоры или гаметы).

Аканта́рии (лат. Acantharia) — гетеротрофные протисты с аксоподиями, представители морского планктона.

Крупные (до миллиметра и более) клетки радиально симметричные, с ярко окрашенной центральной зоной цитоплазмы и со светопреломляющими иглами. Все представители обладают внутриклеточным скелетом из сульфата стронция. Скелет включает 20 элементов, взаиморасположение которых строго упорядочено. На дистальных концах спикул скелета растянут внеклеточный покров.

Населяют пелагиаль океана, обитатели преимущественно тропической зоны, в высокие широты проникают единичные виды. Различается около 150 видов.

Питаются микропланктоном. У большинства видов имеются внутриклеточные симбиотические микроводоросли.

При размножении образуют жгутиконосные клетки (зооспоры или гаметы).

地質時代 先カンブリア時代 - 現代 分類 ドメ

地質時代 先カンブリア時代 - 現代 分類 ドメアカンタリア(Acantharea、棘針綱・棘針類とも)は原生生物である放散虫の一群である。

アカンタリアは単細胞生物で、海洋に広く分布している。藻類や原生生物などの小さな有機物粒子を捕食する従属栄養生物であり、葉緑体は持たない(ただし後述する共生藻を持つ場合がある)。形状は球形や円盤型など回転対称ものが多く、直径は 50μm~5mm ほどと単細胞生物では大型の部類に入る。最大の特徴は硫酸ストロンチウムでできた棘針(棘骨とも)と呼ばれる放射状の骨格と、内外二層に分かれた細胞質である。

アカンタリアに関する最初の研究はミュラー(Müller, 1855)によるものである。彼は地中海のサンプルを観察してアカンタリアの生物を確認し、それらを "Acanthometren" と名付けた。当時観察対象となっていたサンプルはイギリスの海洋探査船であるチャレンジャー号などが長期探検航海から持ち帰ったものが主であったため、分解しやすい細胞質部分よりも、残存しやすい棘針の形態を中心に体系付けが行われていった。ヘッケルによる分類の基準や彼のスケッチ(→ Kunstformen der Natur)も棘針が主である。細胞質の特徴を加味した分類を最初に行ったのは Schewiakoff (1926)である。アカンタリアに関する彼の著書は、細胞核や生活環の記述において誤ってはいたものの、特に地中海に分布する種の生態について重要な知見を含むものであった。1950年以降は電子顕微鏡の発達に伴い、細胞核分裂や細胞内共生などの微細構造観察が行われるようになった[1]。また生態学的な側面として、アカンタリアは海洋におけるストロンチウムの循環や[2][3]、共生藻である褐虫藻の光合成を通して炭素循環へも寄与している事などが明らかとなってきた[4][5]。

アカンタリア類の棘針は硫酸ストロンチウムの結晶(→天青石)でできており[6]、10-32本が放射状に配列するなどの形態を呈する。この棘針は原生生物に見られる他の無機構造物、珪酸や炭酸カルシウムなどとは異なり、微化石として残らない。

棘針の配置は非常に規則的で、ミュラー列(Müllerian law)と呼ばれる配置を為している[7]。この配置に従う種の場合、細胞を球体に見立ててその表面座標を緯度と経度で表現すると、均等に引いた5本の緯線と8本の経線との各交点に棘針が位置している。全ての交点に棘針があるわけではなく、典型的なものでは棘針は互いに隣接しない交点に計20本が配置されている。細胞中心部での棘針の交わり方・融合の仕方は様々であるが、これはアカンタリアの内部分類形質として扱われている(分類の節を参照)。

細胞質は内質と外質の二層に分かれている。細胞質内質は多くの場合色素を含んでおり、赤色、赤褐色、黒色などを呈する。細胞核やミトコンドリア、ゴルジ体、ペルオキシソームなど、大部分の細胞小器官は内質に含まれている。アカンタリアの成体は、アンフィリチウム目のものを除いて多核である。小器官の他に、共生藻である褐虫藻も細胞質内質に含まれている。海洋に存在するアカンタリア個体のおよそ半数は共生藻を持つという報告もある[8]。共生藻の挙動は宿主の生活環の影響を受け、特に有性生殖時には共生藻が失われる事が知られている。

細胞質を内外に仕切る中心嚢はプレート状に配列した微小繊維から成り、各プレートには棘針が通る孔が空いている。微小繊維は孔部を完全に避けて配置されているわけではなく、myonemes と呼ばれる収縮性繊維を介して棘針に接続している。中心嚢の外側にある細胞質外質は、網目のように絡み合った原形質と放射状に伸びる軸足からなる。外質のさらに外側には、capsular wall や periplasmic cortex と呼ばれる複層の繊維性細胞外マトリックスがある。外質や細胞外マトリックスは柔軟で、細胞の浮力の維持や、餌の捕捉の役目を担っている。

アカンタリアは軸足(axopodium / axopodia)と呼ばれる仮足を持つ。これは細胞から放射状に伸びる分岐や合流の無い仮足で、内部には微小管が通っている。この微小管配置は一般的な鞭毛のような9+2構造ではなく、太陽虫と同様に分類群特有の配置をとる。アカンタリアでは微小管が12角形(アカントキアズマ目)に並ぶものと、6角形(アカントメトラ目、コナコン目)のものとが知られている。軸足の微小管形成中心(MicroTubule Organizing Center; MTOC)は細胞質内質の中心付近に存在する。

アカンタリアは非常に繊細な生物で、撹乱の少ない外洋を中心とした海域に広く分布する。極域からも少数が確認されている。淡水に棲む種は知られていない。前述の通り、棘針は成体の死と共に消滅するので、アカンタリアの観察には外洋におけるプランクトンネット曳航などの採集作業が必要である。海洋におけるアカンタリアの個体群密度の推定はしばしば為されており(例えば[8])、1000-50,000 個体/m3 ほどであると見積もられている。細胞が大きく、多層構造で浮力を得るアカンタリアは水表面に最も多く、深度と共に個体数が低下する。これは共生藻の光合成効率に関係した生態的戦略であると考えられている。

アカンタリアが捕食する生物は主に単細胞の生物で、珪藻、珪質鞭毛藻、渦鞭毛藻、円石藻など様々である。大きな種では、カイアシ類や浮遊性の軟体動物を捕食しているという報告もある[9]。食胞内にはしばしばバクテリアも見られるが、一般には大きな餌を好むとされる。共生藻からの光合成産物の還流や栄養塩のやり取りについては、詳しい事は分かっていない。

トロフォントと呼ばれる無性世代と、ガモントと呼ばれる有性世代を持つ。とは言え、無性生殖は過去に一度報告された[10]のみで、その後は報告がない。アカンタリアの有性生殖は、ガモントの細胞内もしくはシスト(gamontocyst)内で行われる。この時シストの中では棘針が再構築されるほか、一連の体細胞分裂および減数分裂が行われる。分裂の結果、2本の鞭毛を持つ鞭毛虫様の遊走細胞が大量に生じ、放出される。アカンタリアの生活環は未だ全てのステージが解明されたわけではない。これは培養の困難さ、特に生活環を進行させる事の難しさが足枷となっている部分が大きい。

アカンタリアの起源は定かでない。これはアカンタリアの化石が残存しない為である。同じ放散虫で珪酸質の骨格を持つポリキスティナとは異なり、アカンタリアの棘針を構成する硫酸ストロンチウムは溶解度が大きい。したがって生体の死後、棘針は速やかに海水に溶解してしまう。説としては先カンブリア代~カンブリア紀頃、他の放散虫や有孔虫といった主な原生生物と共に出現したとするものが有力である。

アカンタリアはアカンタリア綱や棘針綱として、綱レベルの分類群と見なされる場合が多い。下位分類としてはおよそ4目20科50属140種が知られている。これらは棘針の形態や細胞核の分布、シストの有無などに基づいて分類されている。

アカンタリア(Acantharea、棘針綱・棘針類とも)は原生生物である放散虫の一群である。

アカンタリアは単細胞生物で、海洋に広く分布している。藻類や原生生物などの小さな有機物粒子を捕食する従属栄養生物であり、葉緑体は持たない(ただし後述する共生藻を持つ場合がある)。形状は球形や円盤型など回転対称ものが多く、直径は 50μm~5mm ほどと単細胞生物では大型の部類に入る。最大の特徴は硫酸ストロンチウムでできた棘針(棘骨とも)と呼ばれる放射状の骨格と、内外二層に分かれた細胞質である。